「紫や赤、桃色がよく映えた早乙女の衣装はとても素敵でした」、「早乙女の衣装は、ずっと着てみたかったので、着ることができてうれしかったです。とても可愛く、友達と何枚も写真を撮りました」、初めて早乙女の衣装に身を包んだ参加者の感想です。

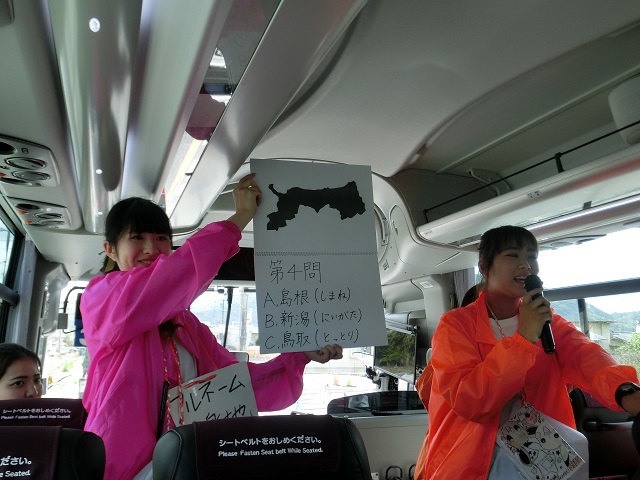

5月19日(日)、国際教養学会の行事として、今年も安芸太田町の殿賀花田植に参加しました。この取り組みも、今年で3回めとなります。参加者は18名。国際教養学科だけでなく、日本文化学科、生活デザイン学科、児童教育学科からも参加がありました。そのうち15名が早乙女として田楽を踊り、田植えを行いました。今までで一番の参加人数で、応募枠は1週間で一杯になりました。

着付けと田楽の所作は、今年も地元の方々が丁寧に温かくご指導くださいました。初めて早乙女の衣装を身につけたときは、「お腹を紐と帯できつく締められて少し苦しかったけど、同時に気持ちも引き締まった」そうです。

「私たちを温かく迎えてくださってうれしかった。田楽の披露や田植えを頑張ろうと思った」という声もありました。

初参加の学生たちは、「所作を覚えられるかな? 本番で忘れてしまったらどうしよう!!」と不安も一杯だったようですが、「優しく近い距離で教えてくださり、本番で声かけまでしてくださったおかげ」で、無事、田楽も踊り終えることができました。

次のような、初めて田に入っての驚きと感動の声も上がっています。

○田植えは初めてで、思っていたよりも深いことにびっくりしました。表面は日が当たっていてじんわりと温かいのですが、田んぼの中はひんやりとしていました。土が足にまとわりつくような、一歩進むにも全身の力を使うような感触が、とても不思議に感じました。

○田植えも初めて経験しました。最初は、素足で田んぼの中に入るのは、正直少し抵抗があり、とても緊張していました。しかし、勇気を出して入ってみると、意外と泥が気持ちよかったです。みんなで横一列に並び、苗をまっすぐに植えていきました。

実家での田植えを経験している学生からも、次のような声がありました。

○田植えは重機でやっていくものだと思っていた。祖父母の田んぼでは重機だからだ。でも、足を踏み入れると、少しの気持ち悪さとそれ以上に田の温かみを感じた。私たち大学生だけでなく小さな子どもや中学生も来ていて、様々な年代の人と話しながら作業できたことは私の中で貴重な体験として残るだろう。年齢に関係なく、人と人との距離がものすごく近いと感じた。

地元の子どもたちとの交流も心に残るものだったようで、次のような感想も届いています。

○たくさんの子どもたちが田植えに参加していて、とても楽しかったです。田植えが終わり、足を洗う順番を待っていると、子ども連れのお母さんに、「一緒に写真を撮ってください」と声をかけられ、写真を撮りました。「とても華やかで、奇麗ですね」と言われ、嬉しかったです。

あこがれの早乙女の衣装に袖を通し、年齢を超えた交流をした経験は、いつまでも大切な思い出として残ることと思います。

同時に、このようなかけがえのない広島の伝統文化が、急速に進む少子高齢化の中で、今のうちに若い世代がバトンを受け継がないと、その継承が困難な状況になっていることについて、考え、自分に何ができるだろうかと思いを巡らせた参加者も少なくありませんでした。オランダ人の友達に日本の伝統文化について伝えたいという学生は、地元の方々の思いをうかがい、次のように綴っています。

○今回、実際に花田植に参加して、地元の方々が「伝統文化を守りたい、残していきたい」と強く思われていることを知った。-中略-少子高齢化などのために、途絶えてしまいそうな伝統が、多くあるのではないかと感じた。実際に、伝統文化を守るために、残すために、どうすべきかという課題を解決する必要がある。オランダ人の彼女には、文化を伝えるとともに、日本文化が直面している課題があることを伝えたい。また、彼女が理解することで、文化の価値と継承のための課題を共有し感心を持つ人が、一人でも増えてほしいと思った。

若い世代の一人としての関わり、世界への発信など、私たち広島に学ぶものとして、今、何ができるかを考え、行動を起こせればと思います。「日本を伝える英語」の授業で学んだことなども、このような取り組みに役立てられればと思います。

午後には、夏のオープンセミナーにも来ていただいた堀子ども神楽団のみなさんによる「塵倫」を、みんなで鑑賞しました。

小さい頃から花田植に参加したり、子ども神楽の上演に力を注いだりしている地域の子どもたちの姿からも、学ぶことが数多くありました。