今年も「日本語教授法Ⅲ」の授業の一環として学外実習を行いました。今年は3年のYKさんが参加をし、とても充実した日々を過ごされたようです。日本語教育の現場は、学ぶことも多く、大変ながらも、とても楽しい日々を過ごせたようです。今回はその経験をYKさんにまとめていただきました。みなさんの今後の活動の参考になれば幸いです。

渡邊ゆかり

実習報告

10月16日から10月20日の5日間、「日本語教授法Ⅲ」という授業の一環として、広島YMCA専門学校で日本語教育実習を行いました。実習内容は、授業見学、教壇実習、教壇実習の準備です。そして、宿題の作成も行いました。

今回、私は初中級の学習者を対象に文法と聴解の授業を行いました。

教壇授業の準備で大変だったことは、文法、聴解どちらも教案づくりです。新しく習う文型をどのように説明すれば理解してもらえるか考えるだけでなく、どのように授業を進めていくのか、沢山悩みました。導入部分ではイラストを多く使い、どんな場面で使うのかイメージしやすいように工夫しました。また、授業内の活動として習った文型が言えるように会話練習としてペアワークや発表を多く取り入れることも意識しました。

難しかったこと

実際に教壇実習を行って、難しかったことは、誰に発表させるのか、発表者を当てることでした。人数が多く、全員が発表を行う時間がないため、数人に当てようと考えていましたが、実際に発表する場面になった時、誰を当てるか迷いました。そして、練習問題をしている時、早く終わる学習者と時間をかけて問題を解いている学習者がいるため、時間の区切り方に悩みました。早く終わった学習者が退屈にならないようにする工夫が必要であることを実際に教壇実習を行って感じました。

学んだこと

授業見学と教壇授業を通して学んだことは、学習者とのやり取りを大事にすることです。文型の説明であっても、一方的に説明するのではなく、学習者に質問しながら行うと、身につきやすいことを学びました。また、学習者が伝えたいことを汲み取ることがとても重要であることも学びました。発表したことについて間違いをただ直すのではなく、何を伝えたいのか確認し、学習者の言葉をあまり変えることなく直すことが大切だと知ることができました。

うれしかったこと

最後に実習を振り返って、教壇授業はとても緊張しましたが、とても楽しかったです。休憩時間など、顔を覚えてくれた学習者が挨拶をしてくれたり、声をかけてくれたことがとてもうれしかったです。また、授業中に分からない言葉について質問されたとき、自分の説明で理解してくれた時が嬉しかったです。貴重な体験をさせてくださった、広島YMCA専門学校の先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。

報告:日本文化学科3年 YK

いかがでしたか。貴重な現場での体験を終えたあとも、引き続き「日本語教授法Ⅲ」の授業では、架空のコースを想定した、カリキュラムデザイン、教案作成、教材分析等の活動を続けています。これからも、学生とともに学びつづけたいと思います。

渡邊ゆかり

-

-

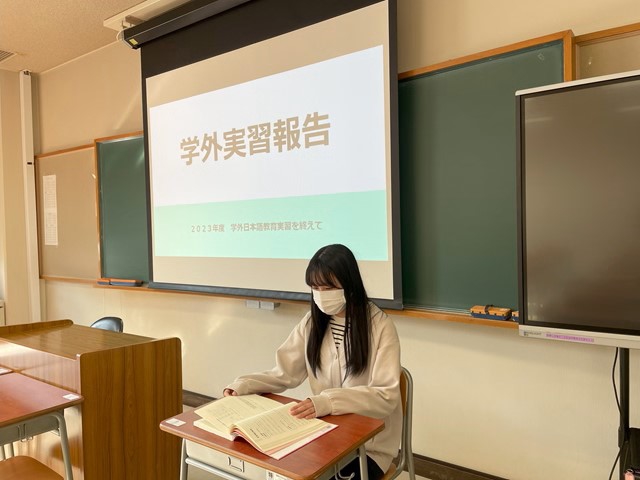

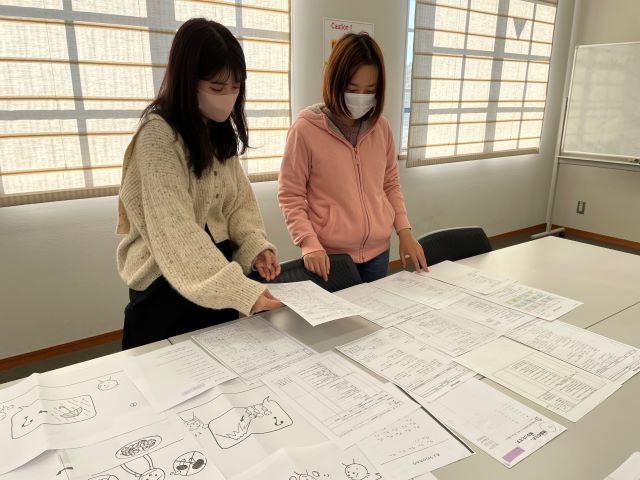

2022年10月17日~21日の5日間、「日本語教授法Ⅲ」の受講生2名が、広島市内の日本語学校で日本語教育実習を行いました。主な活動は、授業見学、教壇実習の準備、教壇実習の3つです。10月26日の「日本語教授法Ⅲ」の授業では、学生たちに今回の実習報告を行ってもらいました。

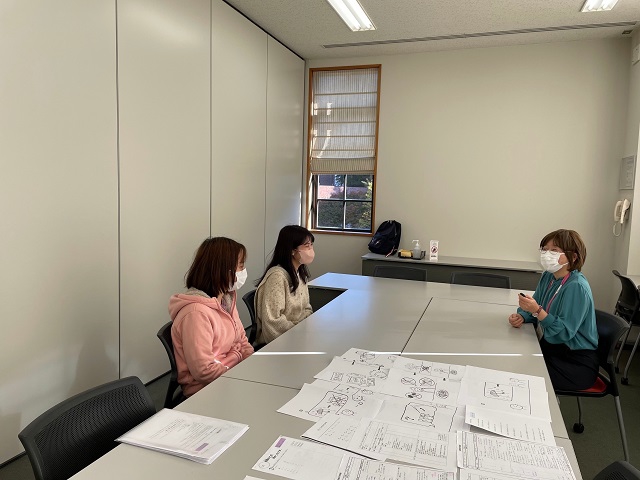

まずは、使用した教材や教案を見せてもらいながら、どのような活動を行ったのかを簡単に説明してもらいました。

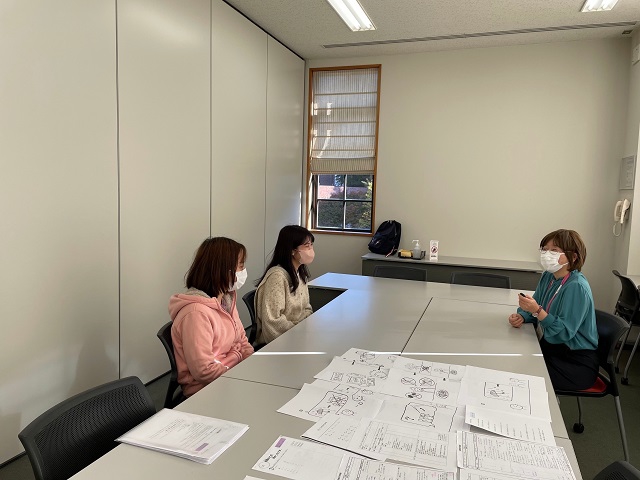

このあと、実習に関する私の質問に答えてもらいました。

今回、二人は、教壇実習で初中級の学習者を対象とした聴解の授業と文法の授業を担当しました。いずれも苦労したところは、学習者が新しく習う文型の導入でした。文型を教える授業では、習った文型が「言える」ようになるための口頭練習や「使える」ようになるための会話練習を行います。導入は、そのような練習に入る前に、その文型の使い方に関する知識を身に付ける部分です。

具体的にどんなところが大変だったのかをたずねました。

3年生のゴ ゴック カインさんは、自身が担当した授業の導入で、新しく習う文型を使った発話を学習者から引き出すための質問をしたところ、期待した答えが返ってこなかったことがあったそうです。そのときは、自分と関わる例文を示して意味を理解してもらうことができたそうです。

同じく3年生の横尾百香さんは、今回の実習をとおして、授業内でどんな練習を行うのかということから逆算して導入を考えることが必要であることを学んだそうです。

このほか、

「これまでは教案を作るときに文法をわかりやすく教えることばかり考えていたが、学習者に楽しんでもらえる活動を考えることも大切だと知った」

「学習者の質問に対して、答えを一方的に教えるのではなく、学習者に考えさせながら答えを導くことが必要であると気づいた」

「先生は学習者をたくさんほめて学習者に自信を持たせていた」

「先生の雑談もただの雑談ではなく、実はその日の学習項目と関連づけられていた」

「人前で話すことはあまり得意ではなかったが、実習をとおして人前で話すことに自信を持てた」

といった意見が出されました。

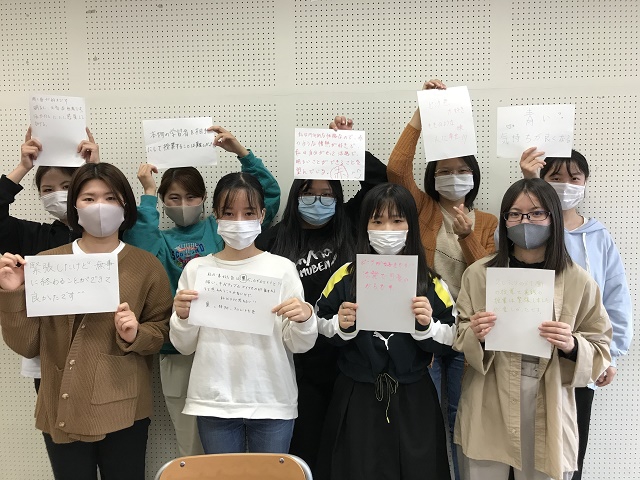

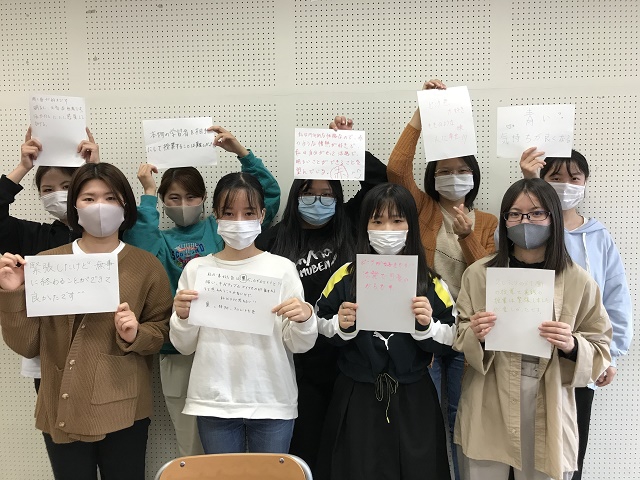

最後に、今回の実習を終えての感想をたずねたところ、二人とも晴れやかな表情で「楽しかった!」「今回お世話になった先生方に心から感謝しています」と言っていました。

これらの報告から彼女たちが主体的な学びをとおして新たな視点を得られたこと、またそのことをとおして大きな達成感を得られたことがわかりました。お世話になった日本語学校の先生方には、今回このような貴重な経験の場をいただけたことを心より感謝申し上げます。

二人は、現在、広島女学院大学の「日本語教授法Ⅲ」の授業で引き続き中級学習者用の教材分析を行っています。また、2年生を対象とした「日本語教授法Ⅰ」では、来年度、実習に参加する予定の受講生の教材分析、模擬授業が始まりました。彼女たちも来年の実習に向け、必要な知識とスキルを着実に身に付けていってほしいと思います。私もそのためのサポートをしっかり継続していきたいと思います。

(文責:渡邊ゆかり)

-

-

ウィズコロナ時代に入り、大学の授業もビフォーコロナになかった様々な制約を受けています。体温チェック、手指消毒、ソーシャルディスタンス、換気...。特にソーシャルディスタンスを保ちながらの授業では、口頭ディスカッション、ペアワーク、グルーブワークが難しく、これまでそのような活動を取り入れてきた授業は、方向転換を迫られることになりました。やむをえず、昔のような教員の講話中心型に切り替えた授業もあります。そのような授業も単調にならないようにパワーポイントのスライドを工夫したり、選択式問題で挙手させるといった活動を取り入れたりしています。ですが、やはり活動が難しいと感じるのは、外国語としての日本語の授業です。「読む」「書く」「聴く」「話す」の4技能のうちの「話す」の練習が今までのようにはいきません。そうした中、日本語教員養成課程の4年生が前期の事前授業で作成した教材を使い、本学の日本語の授業で実習を行いました。

「全体での発声練習はさせないでください」「教師役の実習生と学習者と間でソーシャルディスタンスを保った上での口頭のやりとりはよいですが、学習者同士での会話は入れないでください」と通常の語学教育では考えられない指示を実習生に与えた上での実習です。どんなにやりにくかったことだろうと思います。実習が終了してみて、私自身、実習生たちがもっと達成感を感じられるような指導が必要だったと深く反省しました。

ともあれ、前期は本当に対面で実習できるのかと危ぶまれていた4年生の実習が終わりほっとしています。

今回、実習生には、留学生からのニーズが比較的高い「ビジネス日本語」についての45分間授業をお願いしました。留学生は中国からの留学生、ベトナムからの留学生合わせて7名です。こちらがその授業風景です。

取引先に電話をかけ、話したい相手を呼び出したり、それに対して答えたりするときの表現を学びました。

そして、最後には、留学生のみなさんに好きな色とその理由を紙に書いてもらい、実習生には今回の実習の感想を紙に書いてもらい、毎年行っている実習終了記念撮影を行いました。

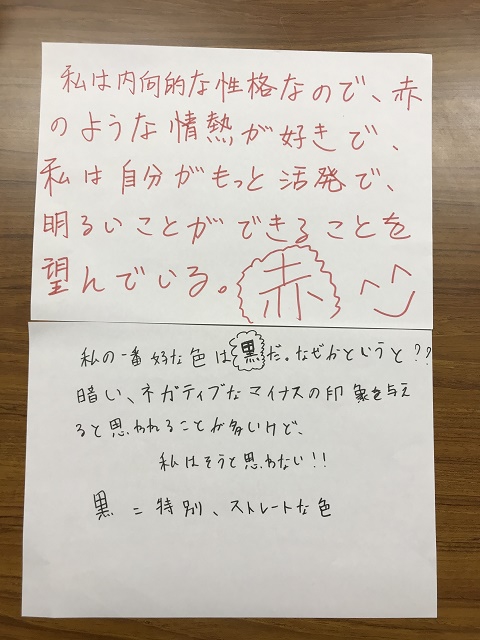

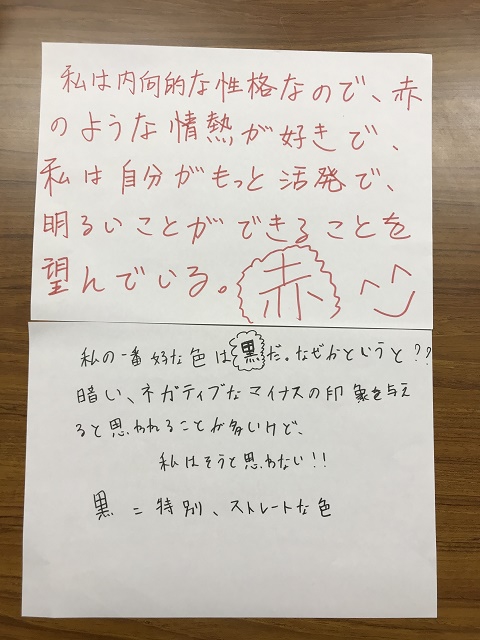

写真に写すと何が書いてあるか残念ながらよくわかりませんよね。黒と赤をあげてくれた留学生のものをサンプルとしてアップします。

ほかにも「赤い色が好きです。明るい、元気な性格です」「ピンク色が好き、もものような味。人に幸せ!!!」「ピンクが好きです!♡活発で可愛いからです」「♡♡青い♡♡。気持ちが良くなる」という意見がありました。まとめると、赤2票、ピンク2票、青1票、黒1票(残念ながらこの日は1名欠席でしたので合計6票です)でした。中国やベトナムの人の一番好きな色は赤という先入観は捨てなければと反省しました。

-

-