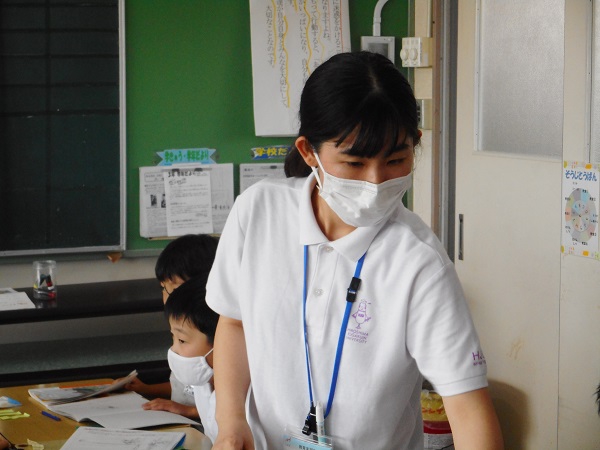

幼児教育心理学科4年生の清水あやかさんが、母校の三次市立十日市小学校で初等教育実習を行い、9月14日(月)に「3年い組」で研究授業をしました。

「3年い組」は、担任の先生の丁寧な指導で学習規律が整っており、明るく活発で温かな雰囲気のクラスです。

当日は、古本宗久校長先生も研究授業の授業観察をされました。

研究授業の単元は、国語科「きせつの言葉③秋のくらし」の第2時で、めあては「身の回りで見つけた秋で文しょうを作ろう」が提示されました。

導入では、前時のまとめを写真で振り返らせながら、学習の想起をさせ、関心を高めていました。

授業の前半は主に一人で考える時間が設定され、清水さんは机間指導で個別の働きかけを熱心に行っていました。

後半は、グループ学習で、各自の書いた文章を回して読みあい、付箋に感想を書かせていました。

最後のまとめでは、数人の児童に発表をさせていました。清水さんはしっかり練られた学習過程にそって一生懸命授業を行い、児童も日頃から培われた真面目な学習態度で、最後まで真剣に授業に取り組んでいました。

研究授業後の懇談で、清水さんは、「母校で教育実習ができて幸せです。古本校長先生や指導担当の先生をはじめ、全ての教職員が優しく指導してくださり、本当にありがたいです」と、感謝の言葉を述べていました。

私は2018年3月に広島女学院大学を卒業し、学校法人IGL学園サムエル薬師ヶ丘子どもの園に勤務している中野海穂です。この園に就職して3年目になります。

〈卒業生の中野海穂先生〉

学生時代は子育て広場や子どもにまつわるボランティア活動に参加させてもらったり、友だちと旅行に行ったりととても充実した毎日を送っていました。

現在働いている園に就職したいと思ったきっかけは、在学中の実習で"異年齢縦割り保育"、"子ども主体の自由保育"、"隣人愛を理念としたキリスト教保育"に触れて、とても魅力的だったからです。私は今、3.4.5歳児が一緒の幼児クラスの担任を持たせてもらっています。異年齢、同年齢の子どもたちが、関わりの中で育ち合う姿を間近で感じる喜びを感じています。また、子ども主体なので、子どもたちは活き活きと、自分から様々な活動や遊びを楽しんでいます。毎日、子どもたちと成長や喜びを共有することができ、やりがいや幸せを感じながら保育をすることができています。

また、職員間の雰囲気が良く、先輩や同僚に分からないことや保育の相談などがしやすく、話しやすいところにも魅力を感じます。保育の悩みがあっても、園全体で支え合い、解決していこうと親身になってくださる方が多く、幸せな環境で働くことができています。

〈クラスで読み聞かせ〉

私事になりますが、実は同じ職業の方と入籍をすることになりました。お互いの仕事についてよく理解することができ、支え合って生活していけるので、公私ともに恵まれていると感じています。

この先、妊娠、出産など経験し、産休育休を取ることになるかもしれませんが、その後現在働いている園で復帰して働いていきたいと考えています。

〈けん玉遊び〉

〈水遊びの援助〉

保育の道に進もうと考えている高校生のみなさん、保育士を目指している女学院の在学生の方、私たちの仕事はとても幸せな仕事だと感じています。皆さんも自分の夢に向かって頑張ってください。応援しています。

過去のオンラインエールの記事はこちら↓

https://www.hju.ac.jp/faculty/life-design/cep/news/cat118/

学科インスタグラム

https://www.instagram.com/child_jogakuin_u/

2020年3月に卒業し、現在、坂町立坂小学校に勤務している河野恵理佳先生の算数の研究授業を、児童教育学科の桐木建始教授と戸田浩暢教授が参観しました。

学科内サークルの「子どもチャレンジラボ」には、2008年度から桐木教授が主催する「学習カウンセリング研究会」(算数に苦手な児童に対して学生が1対1で学習支援をする研究会)があり、昨年度河野先生は、その研究会で中心となってまとめ役をしていました。

研究授業は、9月11日(金)に3年2組(25名)で行われ、本時は単元「かけ算の筆算『大きい数のかけ算のしかたを考えよう』」の第1時でした。

坂小学校は根石郁子校長先生による学校運営によって、明るく活気がある校風の中、児童が授業に真剣に取り組む姿勢が見られ、河野先生のクラスも同様に、明るく活気のある雰囲気に満ちあふれていました。

45分授業の導入は、児童の興味関心を喚起できるよう、河野先生がキャンディーの値段を問うところから始まり、あっという間に時間が過ぎていきました。授業の間、河野先生の説明に一生懸命聴き入る児童の姿や、熱心に問題に取り組む児童の様子、ペアになって話し合いをする姿、板書をノートに丁寧に視写する様子が見られました。最後に、児童の号令の声が大きく響き渡り、研究授業は終わりました。

授業後、校長室で河野先生と授業の感想を話したほか、就職してからのやりがいや、根石郁子校長先生や野間理香教頭先生を始めとして、坂小学校の全教職員に支えられていることを聞きました。

卒業後も教え子と繋がれることの嬉しさを噛み締めた一日でした。

研究授業のご連絡をして頂きました根石郁子校長先生には重ねてお礼申し上げます。

小学校の「研究授業」は、日本の初等教育に由来する歴史ある教育改善文化です。専門家の講話を受講するのではなく、継続的に同僚や先輩、指導主事等、他者からの指摘やアドバイスを受けて、自分の授業を見つめなおす機会をもつことが定着しているため、海外からも "Lesson Study" と呼ばれて着目されています。

広島女学院大学の児童教育学科では、地域の小学校へ出向いて学ぶ「学校インターンシップ」という授業をはじめとして、「小学校教育実践研究会」や「学習カウンセリング」などの課外研究会で、小学校教諭になるための実践力を鍛えています。